Este miércoles, directivos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y expertos en arbovirosis, comparecieron en la Mesa Redonda para abordar la compleja situación epidemiológica del país y la estrategia del organismo para enfrentarla.

La Dra. C. María Guadalupe Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Pediatría de Cuba (IPK), puso en contexto la situación epidemiológica actual de los arbovirus, enfatizando en el chikungunya, una enfermedad que hoy preocupa a la población cubana.

La experta inició su explicación definiendo a los arbovirus como virus transmitidos por artrópodos, como mosquitos, garrapatas y otros insectos. El ciclo comienza cuando uno de estos insectos pica a una persona o animal infectado; el virus se replica en su interior y luego puede ser transmitido a un vertebrado, como un ser humano, en cada nueva picadura.

La Dra. Guzmán alertó que, en las últimas décadas, una combinación de determinantes sociales y ambientales ha creado las condiciones perfectas para la proliferación de estas enfermedades. Entre los factores clave mencionó:

La convergencia de diversos factores sociales y ambientales ha creado una tormenta perfecta para la proliferación de los arbovirus. La urbanización descontrolada y no planificada, sumada a la alta movilidad poblacional global, facilita la rápida diseminación de estos virus.

Como ejemplificó la Dra. Guzmán, “se mueve más la persona que el insecto”, citando el caso reciente de un virus introducido por un viajero procedente de Brasil. En el ámbito local, la necesidad de almacenar agua en las viviendas genera criaderos ideales para el Aedes aegypti, un mosquito que se reproduce en agua limpia. A esto se le añade el manejo inadecuado de los residuos sólidos y las deficiencias en el saneamiento.

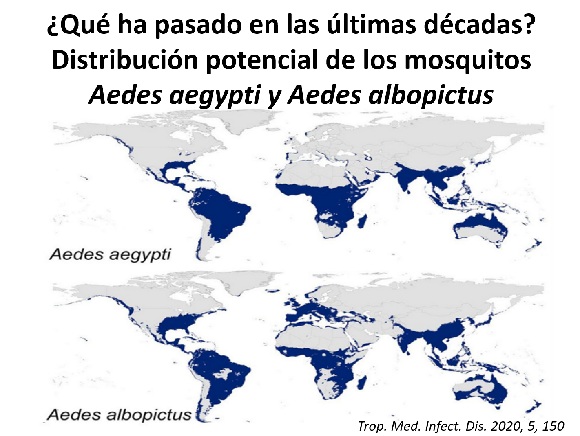

Por último, el cambio climático actúa como un multiplicador de la amenaza: el aumento de la temperatura global no solo acorta el ciclo de reproducción del mosquito y el tiempo en que este se vuelve infectivo, sino que también permite la expansión geográfica de los vectores a nuevas regiones. Esta combinación de factores explica la expansión constante del riesgo a nivel global.

Mostrando mapas ilustrativos, la directora del IPK demostró cómo la presencia del Aedes aegypti y de otro mosquito, el Aedes albopictus, se ha expandido a nivel mundial. “Esto hace que el vector no solo se expanda geográficamente, sino que también se incremente en densidad”, afirmó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente 4 000 millones de personas en el mundo están en riesgo de contraer infecciones transmitidas por el Aedes, siendo las principales el dengue, el chikungunya, el Zika y la fiebre amarilla, esta última con una alerta vigente en la región.

El Chikungunya: Un virus “nuevo” para Cuba, pero no para el mundo

Centrándose en el Chikungunya, la Dra. Guzmán aclaró que su nombre, que puede sonar extraño, proviene de una lengua africana (makonde) y significa “aquel que se encorva”, describiendo la postura que adoptan los pacientes debido a los fuertes dolores articulares.

Explicó que el mecanismo de transmisión es similar al del dengue: un mosquito Aedes pica a una persona durante su fase virémica (con virus en la sangre), se infecta y, tras un periodo de 8 a 10 días, se vuelve capaz de transmitir el virus a todas las personas que pique por el resto de su vida.

Enfatizó en un dato crucial para la comprensión de la situación actual en Cuba: “Cuba es un país que ha estado libre de Chikungunya, nunca se ha reportado la transmisión”. Recordó que durante la gran ola epidémica que afectó a la región de las Américas entre 2013 y 2016, Cuba solo registró un pequeño brote de 40 casos en Santiago de Cuba que fue rápidamente controlado y eliminado. “El cubano no sabe lo que es esto, a no ser algún colaborador en el exterior”, recalcó.

Por lo tanto, la llegada del virus ahora no es una “maldición” ni algo que “le pasa a los cubanos”, sino una consecuencia lógica del intenso intercambio de viajeros que mantiene la mayor de las Antillas. “Nos tocó ahora, y puede haber entrado por viajeros provenientes de lugares donde se mantiene la transmisión”, señaló.

La científica presentó un recuento histórico del virus, conocido desde el siglo XVIII pero aislado por primera vez en Tanzania en la década de 1950. Señaló que un punto de inflexión ocurrió en 2004, cuando un brote en Kenia se expandió, a través de viajeros, a la Isla Reunión, donde causó más de 200 000 casos, y luego a la India, con 1.3 millones de casos, revelando entonces complicaciones más graves como encefalitis.

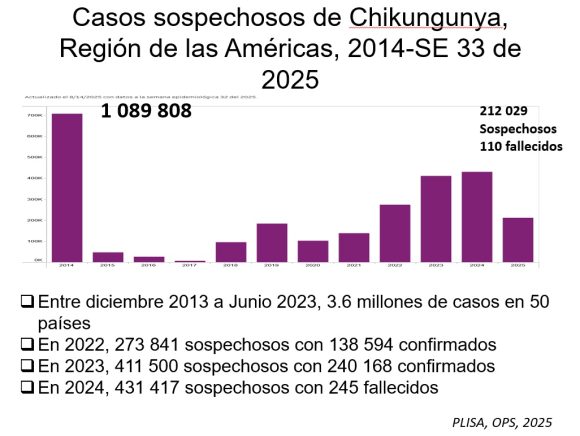

La entrada del virus a las Américas se confirmó en diciembre de 2013 en la isla de San Martín. Desde allí se extendió por Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, pero, como ya se destacó, Cuba no formó parte de esa cadena de transmisión en ese momento.

Citando datos actualizados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dra. Guzmán indicó que en lo que va de 2024, la región ha reportado más de 212 000 casos. Hizo una importante aclaración terminológica: en los reportes epidemiológicos se diferencian los casos “sospechosos” de los “confirmados”. No es necesario realizar una prueba de laboratorio a cada paciente con síntomas, ya que el cuadro clínico es muy típico. El diagnóstico por nexo epidemiológico es suficiente para la notificación y la acción de salud pública, reservándose la confirmación virológica para situaciones específicas como la detección de la circulación inicial, casos graves o complicados.

Con esta explicación, la Dra. Guzmán brindó una base sólida para entender que el enfrentamiento al chikungunya en Cuba es un reto de salud pública que requiere, más que alarma, conciencia, responsabilidad individual y colectiva, y la confianza en el sistema de vigilancia epidemiológica del país.

Salud Pública refuerza la atención ante el incremento de casos febriles

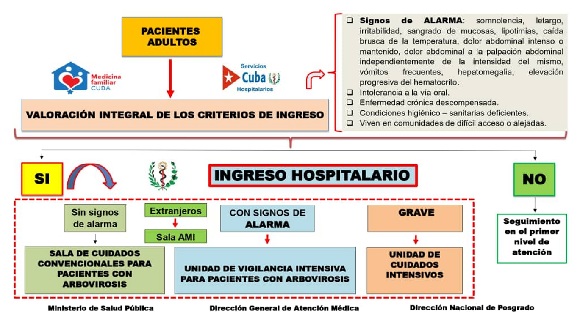

La doctora Yagen María Pomares Pérez, directora de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, insistió en la hospitalización de todos los pacientes con síntomas febriles inespecíficos, como parte de las medidas organizativas frente al incremento de casos asociados a arbovirosis.

“Cuando hablo de hospitalización, me refiero a que el ingreso puede ser domiciliario o en instituciones primarias o secundarias”, explicó.

“Lo importante es mantener vigilancia médica, reposo y aislamiento, especialmente en los hogares, siempre que existan las condiciones para ello”.

Pomares Pérez subrayó la necesidad de reforzar la disciplina individual y comunitaria en el cumplimiento de las orientaciones sanitarias, y destacó la movilización de estudiantes de quinto año de Medicina para apoyar la atención a los pacientes con síntomas febriles en varias provincias del país.

“Puede ocurrir que en un momento determinado exista demora en los servicios de salud, debido al volumen de pacientes o a la baja disponibilidad de algunos medicamentos, pero contamos con camas suficientes y un sistema organizado para garantizar la atención”, precisó

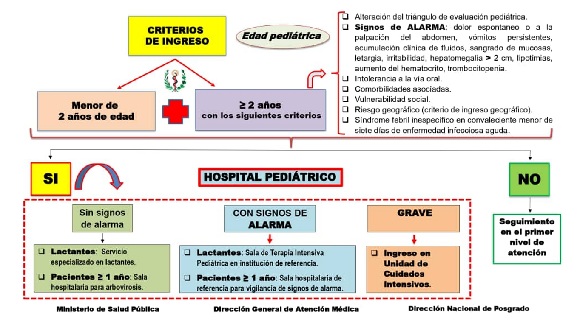

La directiva explicó que todos los menores de dos años deben ser ingresados, tengan o no signos de alarma, y que la organización del ingreso se realiza también por grupos etarios.

“Debemos asumir la misma dinámica de respuesta que aplicamos durante la COVID-19”, afirmó.

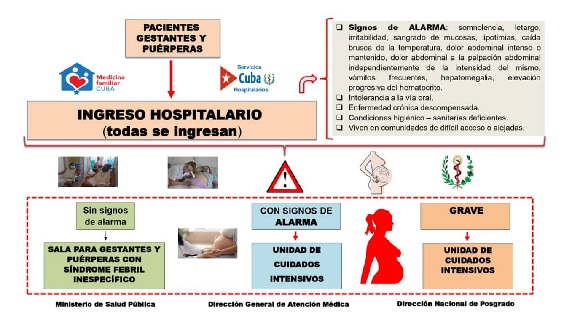

En el caso de las gestantes, todas deben ser ingresadas también por el riesgo que implica la enfermedad, mientras que en los adultos mayores –particularmente aquellos que viven solos– es esencial una mirada diferenciada.

“Los vecinos y las comunidades deben informar al sistema de salud sobre cualquier persona vulnerable que requiera atención. La vigilancia popular sigue siendo un pilar de la respuesta”, indicó.

Pomares Pérez agradeció la respuesta de la industria nacional, que ha puesto a disposición los insumos y medicamentos necesarios, así como los donativos de organizaciones internacionales que han apoyado el esfuerzo nacional.

Asimismo, señaló que en la etapa subaguda y crónica, los pacientes reciben atención multidisciplinaria en las salas de rehabilitación, con terapias que favorecen la recuperación articular.

“El chikungunya puede derivar en la muerte y debe ser tratado con la seriedad que corresponde”, advirtió la doctora. “Lo fundamental desde los primeros síntomas es mantener la hidratación y el reposo, y acudir al médico sin automedicarse”.

El chikungunya: Evolución, síntomas y tratamiento

Por su parte, el doctor Daniel González Rubio, infectólogo del IPK, explicó que el chikungunya afecta principalmente las articulaciones y que la mayoría de las personas se recupera completamente en los tres meses posteriores a la infección.

“El virus tiene un período promedio de incubación de una semana, tras el cual comienzan los primeros síntomas”, señaló. La enfermedad suele evolucionar en tres fases: aguda, subaguda y crónica.

Durante la fase aguda predominan la fiebre alta –de hasta 40 o 41 grados– y los intensos dolores articulares, sobre todo en tobillos, manos, rodillas y codos. “Esta artritis puede llegar a invalidar a la persona y dificultarle la realización de tareas cotidianas”, explicó el especialista. También pueden presentarse erupciones cutáneas y conjuntivitis.

En esta etapa, las complicaciones son más frecuentes en niños, ancianos, embarazadas y personas con comorbilidades.

La fase subaguda, que puede extenderse hasta tres meses, se caracteriza por dolor persistente, rigidez e incluso recaídas.

Por su parte, un pequeño grupo de pacientes puede evolucionar hacia una fase crónica, con síntomas que pueden durar años.

En cuanto al tratamiento, González Rubio insistió en la importancia del reposo y la hidratación adecuada, así como de acudir al médico ante síntomas de gravedad.

MINSAP refuerza estrategia contra el Aedes aegypti

Ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país, principalmente por el virus del chikungunya, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) implementa una estrategia reforzada de control del mosquito Aedes aegypti, que incluirá la llegada próxima de nuevos equipos de fumigación a todas las provincias, se conoció en la Mesa Redonda.

La Dra. Madelaine Rivera Sánchez, jefa de la Dirección Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, explicó que la situación con el control del vector ha sido “muy difícil” y que se han visto “muy limitados” para ejecutar las acciones habituales ante un brote epidémico, refiriéndose específicamente a los tratamientos adulticidas intensivos o fumigación.

La especialista citó como factores que han incidido en la proliferación del mosquito al movimiento de personas durante las vacaciones de julio y a la situación medioambiental compleja. A pesar de estas circunstancias, afirmó que no han dejado de realizar acciones de control, priorizando las áreas de mayor riesgo con los equipos disponibles.

Rivera Sánchez señaló directamente las limitaciones técnicas como uno de los mayores obstáculos. “Los equipos de fumigación no se producen en Cuba; se importan”, explicó, y añadió que el bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba ha impedido adquirir tanto los equipos nuevos como las piezas de repuesto, lo que tiene al parque de equipamiento en condiciones deterioradas.

Sin embargo, ofreció una solución a corto plazo: “Próximamente deben llegar equipos de fumigación a todas las provincias”. Con este reforzamiento, que incluye las llamadas “bazucas”, se pretende intensificar las acciones, especialmente en La Habana y en todos los territorios con mayor complejidad.

La jefa antivectorial fue enfática en que la lucha no se gana solo con la fumigación. “Las medidas para el control del vector son integradas e integrales; no es una sola”, recalcó. Citando a la doctora Lupe, recordó que, aunque el mosquito prefiere el agua limpia, la basura con recipientes y hojas acumuladas se convierte en criadero tras la lluvia.

Explicó que la fumigación intradomiciliaria solo tiene un efecto de 45 minutos y carece de acción residual, por lo que elimina al mosquito dentro de la vivienda en ese momento, pero no al que está en el exterior. “Volvemos al mismo círculo si entre todos no actuamos”, advirtió.

La doctora hizo un llamado a la población a colaborar, empezando por su vivienda. Instó a mantener tapados los depósitos de agua, eliminar los riesgos y mantener el entorno limpio para evitar que la hembra del mosquito, que se mantiene cerca de las viviendas, encuentre donde reproducirse.

También se refirió a los esfuerzos para paliar la situación. Informó que se está trabajando con la industria farmacéutica para la producción de repelentes, tanto comerciales como naturales, como el alcohol de Nim. Asimismo, destacó que la estrategia se centra ahora en concentrar los equipos a nivel municipal para una respuesta más oportuna, replicando la experiencia positiva vivida en Matanzas.

Finalmente, la Dra. Rivera Sánchez enfatizó que el apoyo de la comunidad es fundamental para que, junto con las acciones de los trabajadores de la epidemiología, se pueda superar esta enfermedad que está afectando a toda la población.

Durán: Arbovirosis en tendencia a la disminución, pero aún la situación es compleja

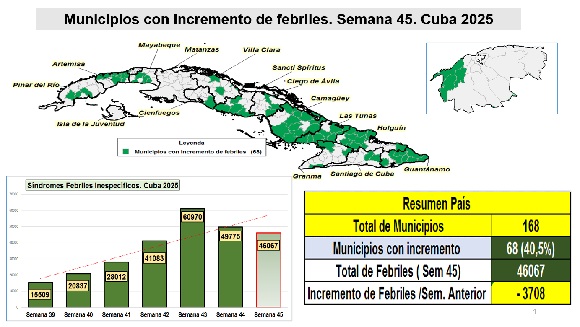

El director nacional de Epidemiología, Dr. C. Francisco Durán García, informó que el país enfrenta un complejo escenario epidemiológico por la circulación de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, aunque con una tendencia a la disminución.

Al evaluar el momento actual, el Dr. Durán fue enfático al señalar que la situación “todavía [es] aguda”, negando que un 90% de la población se haya contagiado, pero advirtiendo que en las evaluaciones realizadas se han encontrado porcentajes de alrededor de “un 30%, 30 y tantos por ciento”.

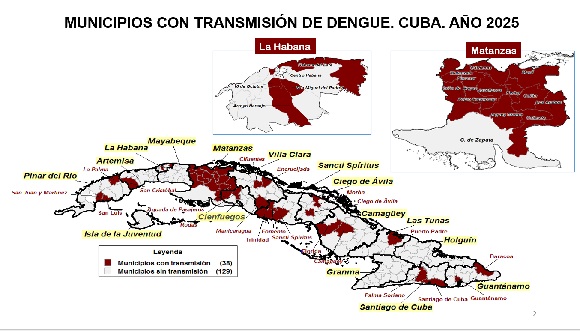

Explicó que “no se trata de una influenza viral ni de una enfermedad diferente”, sino de arbovirosis conocidas como el dengue y el chikungunya. Aunque la tendencia es a la baja, confirmó la transmisión del dengue en 14 provincias, con mayor complejidad en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila.

Sobre el chikungunya, también identificado en 14 provincias, señaló que el 98.5% de los casos se concentran en Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, siendo Matanzas la provincia más complicada.

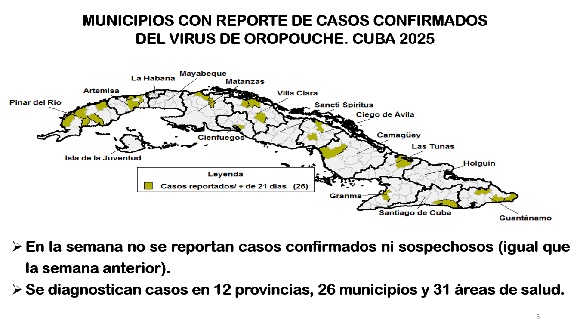

Respecto al virus Oropuche, el epidemiólogo dio una noticia alentadora: “El Oropuche hemos tenido semanas, como fue la semana anterior, que no se confirmaron casos ni sospechosos”. Confirmó que este virus ha mostrado una “tendencia a la disminución”.

El Dr. Durán hizo un llamado urgente a la población, destacando que su participación es “fundamental”. Para las personas enfermas, la indicación es clara: “ir al médico. No confiarse”. A los sanos, les recomendó protegerse usando mangas largas y repelentes, y evitando lugares con abundancia de mosquitos.

Reconoció que existen dificultades en las acciones de control, particularmente en la recogida de basura y el ordenamiento ambiental. Criticó la dependencia exclusiva de la fumigación, aclarando que “la fumigación mata durante 45 minutos, mata al mosquito que está volando en ese momento. Pero no afecta a los que están en los criaderos”. Hizo un énfasis especial en la necesidad de eliminar los depósitos de agua mal tapados y la basura, pues “desde una chapita se puede acumular un criadero”.

Asimismo, instó a la solidaridad ciudadana, especialmente con “esos viejitos que están solos, que no tienen familiares”, para apoyarlos en su recuperación y alimentación.

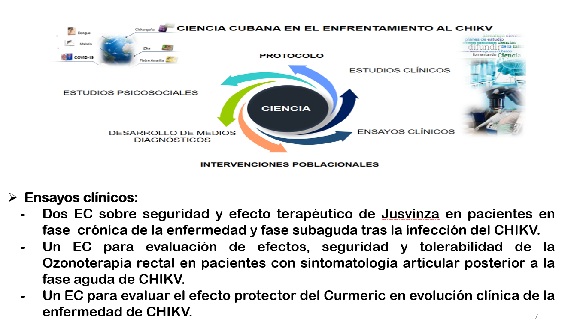

El director de Epidemiología detalló el trabajo del comité de ciencia de salud, que desarrolla varios productos. Anunció que se están organizando y aprobando ensayos clínicos para probar el Jusvinza en casos crónicos de artritis por chikungunya, aclarando que el proceso debe tener rigor. “No es que estemos lentos, es que tiene un proceso”, afirmó.

También mencionó que “se está trabajando intenso, como trabajamos en la COVID”, al referirse a alrededor de 21 investigaciones en curso y que se han aprobado recientemente.

Sobre la producción de multivitaminas, indicó que es una de las cosas “proyectadas”, pero advirtió: “nunca para tomar vitamina por cuenta propia”. Aclaró que, aunque no está demostrada su efectividad contra estas enfermedades, “nunca sobra”.

Finalmente, el Dr. Durán fue contundente al resumir el camino a seguir: “todos que tenemos que participar activamente en la eliminación del vector y el ordenamiento del medio”.

Tomado de Cubadebate